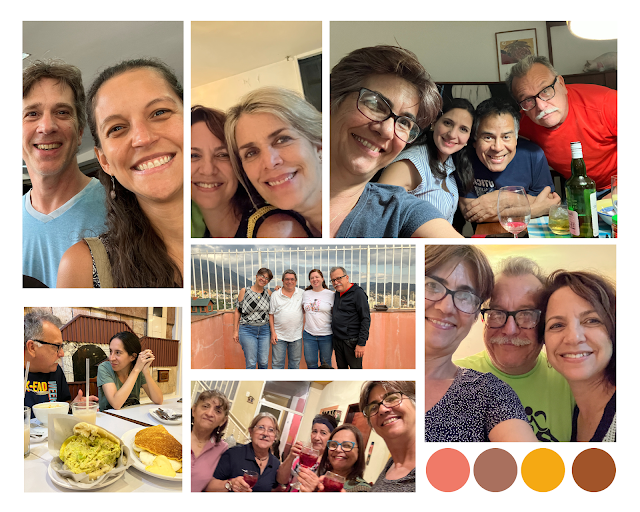

Si algo tengo que agradecer de este viaje a Venezuela, ha sido el encuentro con los afectos.

No pudieron ser todos, porque fueron pocos días y muchos a quienes no pude ver. Tuvimos que hacer una agenda y en el marco de una intensísima vida social - de la que se sabía la hora en que empezaba pero no en la que terminaba-, ver a algunos de esos amigos y amigas que han marcado nuestras vidas. Amistades construídas en la universidad y en los primeros trabajos. Mis compadres y comadres. Esa familia escogida, amigos fundamentales -o fundacionales- de nuestra personalidad, de nuestra historia. También a la familia-familia.

Se trata de afectos en los que, a pesar del tiempo transcurrido, en estos breves encuentros no hubo mucho que explicar, aunque sí, poco espacio para ponernos al día. Con los que hay guiños compartidos, porque nos conocemos tanto, que nos queremos con todo y nuestros defectos. Y con quienes parece que no han pasado los años, porque siguen intactas todas las conexiones. (¿Les ha pasado esto de encontrarse con alguien en el que 6 o 4 años sin verse es apenas una pausa? ¿Como que la amistad quedó allí y es fácil arrancar la conversación para encontrarse de nuevo?) Esto es una maravilla. Porque hay personas con las que de repente sientes que no tienes nada en común, porque evolucionamos diferente hacia otros rumbos. Pero hay amigos, esos que llamo "fundacionales" que son como hermanos, y con quienes pareciera que no hay distancia ni tiempo que nos separe.

Amigos y amigas - Ida y Omar- que fueron ancla, puerto. Que nos recibieron y nos despidieron (literal - porque nos buscaron y llevaron al aeropuerto, nos acompañaron en momentos inciertos y estuvieron allí para apoyarnos) que nos dieron conexión (también literal, porque nos ayudaron a conectarnos a internet). Y Charito y Pancho, que han sido nuestros hermanos más allá de este viaje puntual durante seis años de ausencia, resolviendo conflictos y situaciones muy complicadas: el mejor ejemplo del amor del cual es capaz esa familia escogida a la que llamamos amigos.

Fueron días de, en pocas horas, tratar de contar una vida. Cómo ha sido el viaje. Qué he aprendido, qué he extrañado. Y en ese contar - y escuchar- sentirnos abrazados, en comunión. Tras la puesta en común, hacer un balance: sobre los que nos fuimos y los que nos quedamos. Lo que perdimos y lo que ganamos. Lo que igual hubiéramos perdido, aún quedándonos.

Este encuentro con nuestros afectos también permitió una reflexión generacional, porque han pasado los años, y ya muchos estamos rozando los 60. Algunos son abuelos. Todos se reinventan profesionalmente: la mayoría son periodistas que se enfrentan al cambio de paradigma en el ecosistema digital y fue interesante ver qué camino ha tomado cada uno, además de ver cuáles les permite tomar Venezuela y qué hemos podido hacer en México.

Hubo una noche en la que vino toda la banda de la universidad (en realidad no toda). Llegaron a mi casa sin muebles, a hacer arepas -y trajeron todo, porque es una casa sin nada- a llenar de cerveza la nevera, escuchando música a volúmenes inapropiados, a sentarnos en el piso -porque no hay recibo, ni sillas- y fue como un regreso en el tiempo a cuando éramos estudiantes y nos reuníamos en casas sin muebles, sentados en el piso, jóvenes e inmaduros, con la vida toda por delante, hablando tonterías, soñando y arreglando el país. Como si el tiempo no hubiera pasado. Me di cuenta que nuestras naturalezas seguían intactas: la mayoría sigue siendo fiel a quien era en aquellos años tempranos.

Esta suerte de remenbraza vívida (como si fuera una obra de teatro que recrea un tiempo pasado), me hizo pensar acerca de las esperanzas y expectativas sobre la vida que tuvimos hace 40 años, en aquella "otra Venezuela" de los años 80, y las que tuvieron efectivamente lugar - en esta suerte de no país -, tras vivir esta maldición histórica que nos tocó en la suerte (o en la mala suerte) y que a unos nos expulsó, a la mayoría nos sacó de rutas profesionales, a otros nos volvió naúfragos-migrantes, pero que todos transformamos en un gran ejercicio de resiliencia, para tomar rumbos increíblemente creativos e interesantes.

Podemos pensar que al migrar, perdimos estos encuentros, lo que de alguna manera, es cierto. Pero no es totalmente una pérdida porque nuestros amigos y amigas siguen en Venezuela y que hayan ocurrido estos reencuentros luego de tanto tiempo sin vernos, con la misma conexión, comprueba que no los hemos perdido.

Con el encuentro familiar, vivimos la angustia de ver el deterioro del país y sus consecuencias en personas que amamos, y constatar que la "realidad-burbuja-economía-boyante" es ilusoria, apenas la realidad de unos pocos, mientras la enorme mayoría -sobre todo en pueblos del interior del país- vive-sobrevive, inventando soluciones creativas a la vez que rebuscadas a problemas también rebuscados e increíbles.

En lo personal, creo que el sentimiento de pérdida más vívido, fue habitar el pasillo en la casa de La Espiga en la que pasé todas las navidades de mi infancia, y las navidades de la infancia de mis hijos, y estar en ese espacio ahora sin niños ni familia, solo con mis tíos ancianos. Es una nostalgia por lo que fue y ya nunca será. Pero ver a mis tíos tan unidos, amándose uno al otro, compañeros, me dio la certeza de que el amor es la inversión más rentable. Como fue también ver a mi prima Fabiola tan solidaria y presente en sus vidas.

Una cosa linda de Caracas -que había olvidado- es que sigue siendo un pueblo (frente a monstruos de ciudades como Ciudad de México) por lo que encontrarse con amigos en la calles es casual y cotidiano: es una alegría inesperada, que te recuerda que la vida te sonríe y que siempre estamos en conexión.

Algo que ahora me pregunto es si puedo construir amistades como las que dejamos en Venezuela, en otro país y a otras edades. Y además, si podemos hacerlo en esta época. Posiblemente sea difícil replicar las amistades que hicimos a nuestros 20, al tiempo que el ritmo de vida digital y acelerado de ahora, unido a la exigencia de producir y trabajar más horas, resta espacio, tiempo y disposición. Pero la amistad es de las cosas importantes que tenemos en la vida y de las que más felicidad entrega. Este viaje a Venezuela lo confirmó.